日本に住んでいると、日本人が取る行動が当たり前だと思ってしまうものです。

しかし、そんな行動も、外国人から見れば奇怪に思えることが多々あります。

まあまあと言う表現

そんな行動の1つに、「まあまあ」というような、あやふやな表現をすることがあげられます。

「あのお店の料理は美味しかった?」

との問いに、

「そうですね。まあまあですね。」

と答えると、日本人同士なら、普通の会話という感じです。

しかし、外国人から見れば、

「いったい、美味しいのか、美味しくないのか、どっちなのか!」

とイライラしたりするものです。

日本人の曖昧さは外国人には奇怪に映る

私は学生時代に数か月間、海外に滞在していた経験や、就職後もプライベートで海外に十数回行った経緯から、国際交流の場があると興味を持って積極的に参加します。

すると、日本人の曖昧さに対して、外国人が怪訝な顔をする場面に、出くわすことが非常に多くあります。

先日も、日本に滞在するある外国人が、近くにある美容院の評判が知りたくて、2人の日本人女性に聞いてみたところ、

「悪くはないけど、良くもない」、「まあまあだね」

というような言い方をされ、それを聞いたその外国人は

「いったいどっちなの?」

と少し呆れていた感じでした。

外国人から見れば、

「悪くない」=「良い」

「良くない」=「悪い」

という感覚があるので、「悪くない」けど「良くない」とはいったいどういうこと?となるわけですね。同様に、

YESの反対はNO

NOの反対はYES

ですが、これが日本人になると、「YESではないけどNOでもない」という表現があったりするわけで、外国人から見れば、まさに奇怪です。

アンケートにも曖昧さが表れる

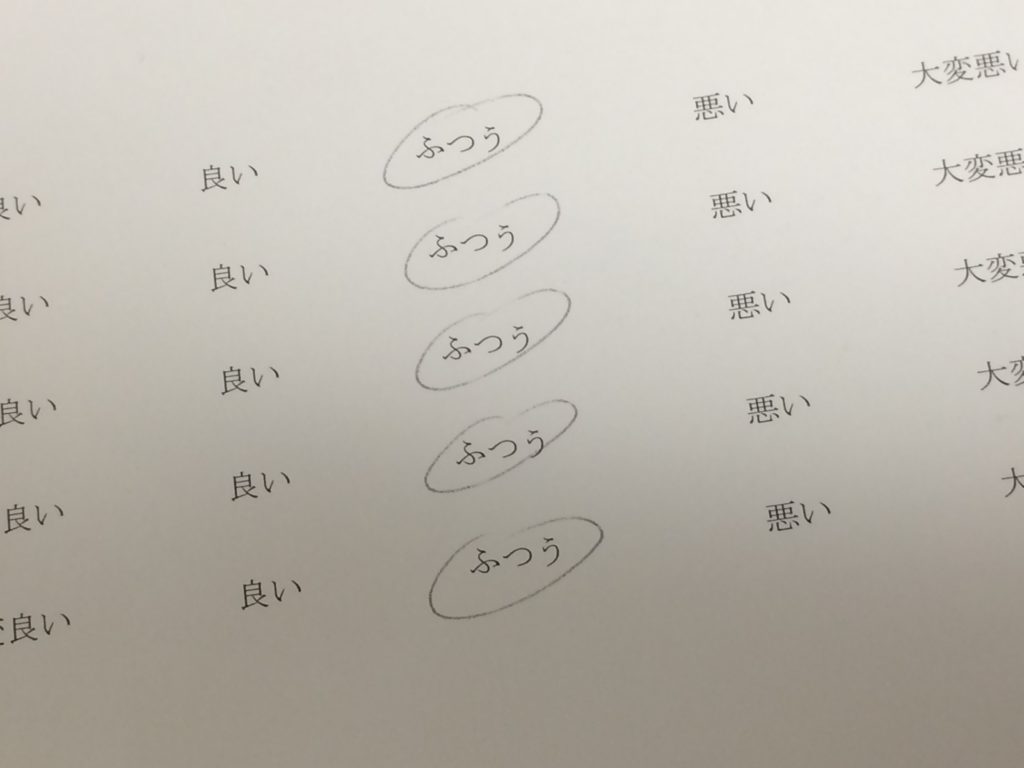

こういった感覚の違いは、アンケートの表現なんかに表れています。

例えば、アンケートの選択回答欄にある選択肢には、

良い 悪い ふつう

或いは

低い 高い どちらでもない

といった中間的な表現(ふつう、どちらでもない)が当たり前のようにあります。海外だとこれは、

良い 悪い わからない

というようになるでしょう。

日本特有の傾向

さて、そもそも、まあまあという言葉の意味はなんでしょう。

辞書を調べてみると「十分ではないが、一応 満足できる」というかんじで載ってました。

では、このような表現の言葉は外国語にはないのかというと、そうではなくて、たいていの言語でもあります。

例えば英語だと「so-so」なんて表現がそれに当たりますね。

しかし、言葉としては存在しても、実際の日常会話ではあまり使われないようです。

「まあまあ」とか「どっちでもいい」といったあいまいな表現をするのは、日本人特有の傾向です。

恐らくそれは、和を重んじたり、相手をいたわったり、おもてなしの心を持ったりする、日本人の優しさから来ているのではないかと思います。

つまり、物事は白黒結論づける必要はない訳ですし、いたずらに反発を買うような意見を言うよりも、相手と歩調を合わせて行った方が良い、という姿勢から来ているのではないでしょうか。

あいまいな表現は、日本人にしてみれば、ごくごく普通で当たり前の言葉だったりしますが、ともすれば、外国人にとっては、単に、主張や意見、信念、信条がなく中身のない人、優柔不断な人だと映るかも知れません。

海外の人と接する時は、「まあまあ」や「どっちでもいい」というあいまいな表現は控え、自分の意見や主張をはっきりと伝えて、誤解のないコミュニケーションを取って行きたいですね。