現在の中国では、従来から使っていた漢字が簡略化され、簡体字と言われる字体が使われるようになりました。

従って、日本人が普段使う漢字とは大きく異なる漢字が多く存在するため、一見しても何の漢字だかさっぱり分からないことがあります。

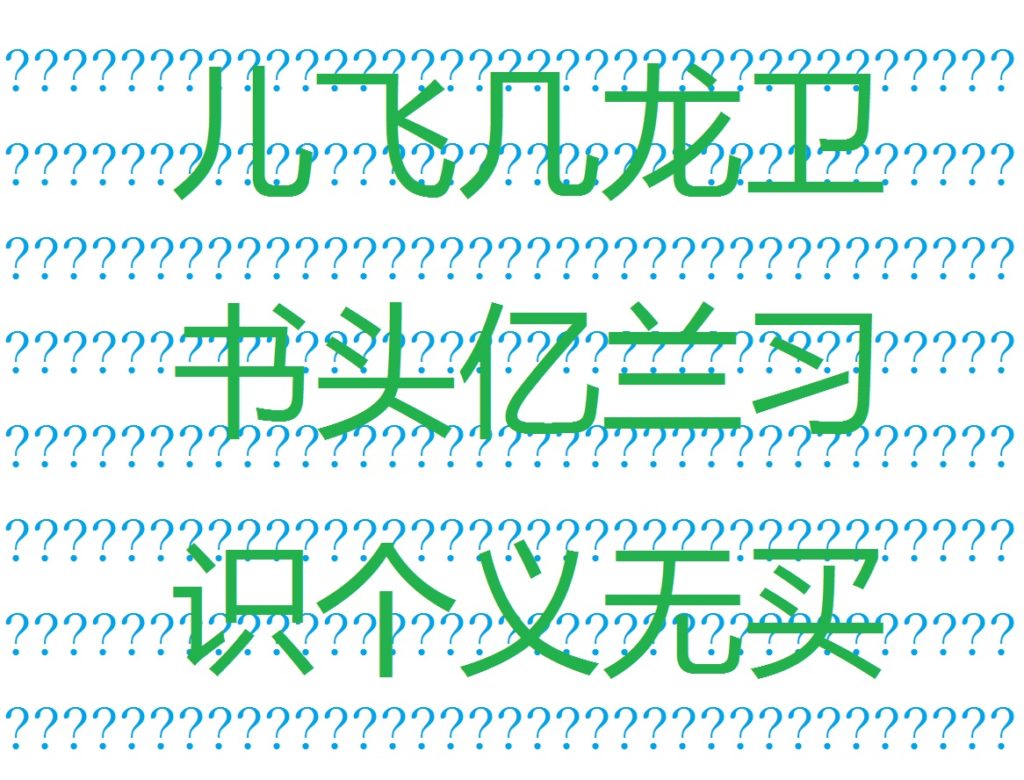

中国の簡体字は、何の字だか分からないことがよくある

そんな、直ぐには何の漢字だか分からない「分かりにくい簡体字ベスト15」を独断で選び、まとめてみました。

クイズみたいに楽しめますよ。

簡体字とは?

まず、本題に入る前に、簡体字とは何かについて簡単に触れておきましょう。

簡体字とは、現代の中国において、文字の改革を行うために、従来から使用してきた漢字を簡略化して字体を改めたものです。

簡略化されていることから、略字や略字体、略式漢字、くずし字などと言う人もいますが、正式な名称は簡体字です。

例えば、電なら电、車なら车、孫なら孙、と言った感じに、複雑な字体を簡単な字形に置き換え、その結果、筆記などに余計な労力を使わずに済むと言うメリットが生まれました。

簡体字では従来の漢字のある部首や草書体を変化させるなどして簡略化するのが通例ですから、电を見れば「電かな?」と予測しやすい漢字も多くあります。

しかし、中には大幅に簡略化されて字画が大きく変わった漢字や、文字制定の過程が複雑な漢字もあり、見た目だけでは元の漢字が何なのかが分かりにくい漢字も多くあるのです。

そんな漢字を筆者の独断で15個抜粋しました。

【あわせて読みたい】中国語の会話力やリスニング力を付ける勉強なら、この方法が一番

分かりにくい簡体字15

では、早速、私が選んだ「分かりにくい簡体字ベスト15」を紹介しましょう。

まずは、下記です。

1.儿

おっーと!いきなり何だか分からない字が出てきました。

漢数字の「八」にも見えますし、「見」の下側の部分にも似ています。でも全然違います。

正解は「児」です。

児の下部の二画から生まれたのですね。(二画に略すとはすごい大胆さ!!)

例えば中国語で「儿童」と書けば、それは日本語の児童のことで、小学生くらいの年齢の子供のことを意味します。

2.几

次はこの字です。あれ?今出てきた字と似ている!関係あるのかなぁと思いきや全く関係ありません。

この字体、どこかで見たことある…そうそう机だ!と思いきや。

正解は「幾」です。

でも、全く結びつきが分かりませんね。

実は、几という字はあまり使われませんが、日本の漢字にもあって机(つくえ)と同じ意味を持っています。

中国では几は机(つくえ)の意味の他にも「いくつ」の意味として幾の代わりに使われる背景があったことから、几が幾の簡体字となりました。

「几」には「いくつ」の意味がありますから、中国語で「几月?」と言えば「何月?」と言う意味になります。

ちなみに、「幾」を旁(つくり)に持つ「機」の簡体字は、「机」になっています。

3.飞

「『飞』って何だ?」って感じがしますが、何かの漢字の書き始めに少し似ていますよね。

そうです。

正解は「飛」です。

飛の画数を大幅に減らしていますね。

ちなみに、「飞机」と言えば飛行機のこと、「飞机场」と言えば飛行場のことです。

4.龙

この字は、見た感じだけだとサッパリ分かりませんね。想像すらしにくいです。

何でこんな字になるのって感じですが…。

正解は「龍」です。

なぜこんな字体になったのかその経緯・成り立ちは分かりませんが、とにかくこのようになったのです。

ぜんぜん見当すらつきませんよね。(本当はきちんとした理由があります。知りたい方は、下記の記事をどうぞ)

この字を使った例としては「恐龙」がありますが、これは恐竜(龍は竜の旧字)のことですね。

5.卫

これはカタカナのエに似てますが、もちろんそうではありません。

漢字の工にも似ていますがこれも違います。カタカナのヱ(ワ行)にも似ていますがこれも違います。

正解は「衛」です。

ここまで画を減らして元の字の面影すらもありませんね。

「ちょっとこれじゃあ、省略しすぎじゃない」なんて声も聞こえて来そうですが、日本語も負けていませんよ。

漢字の「曽」からカタカナの「ソ」を生み出したのは我々日本人です。簡単にしたいという思いは誰でも同じなんですね。

ちなみにカタカナの「ヱ」は漢字の「恵」の草体の下部から生まれたそうですが、同じ考えをこの字に当てはめ、衛の略した筆記の一部を用いたら卫になることも少し理解できそうです。本当かどうかは知りませんが…。

6.书

この字は、元の字の面影がありますが、何でこの字体になったのか不明な点があり、当てるのは難しいでしょう。

正解は「書」です。

答えを知ればなるほどとは思いますが、推測するのは難しいですね。

書の字源は「聿」+「者」だそうですが、筆の意味を持つこの「聿」から変化したと考える方が自然な感じがします。

ちなみに、「书」を使った熟語には、教科书(教科書)があります。

7.头

元の漢字と大幅に違いますからこの字も難しいですね。

正解は「頭」です。

漢字「頁」の簡体字は「页」ですから、頭が头になった流れは不自然な感じがしますね。

頭の豆の部分が点二つに、頁の部分が大の字体になったのでしょうか。後述しますが、これも不自然です。なぜこの字体になったのか正直よく分かりません。

旁(つくり)である頁の下部の名残はありますが、どうしてこうなったのか、本当に理解しがたいですね。

8.亿

にんべんに乙(おつ)が書かれていますが馴染みのない字体です。

にんべんなら作、仕、仁、仁、什などいくらでもありますが、簡単にしたいという意図を考えると元の漢字はもっと複雑だったはず。

ならば優、働、像、催、備なのかと無数あり、よく分かりません。

正解は「億」です。

やはり「何でなの?」って感じがします。

「意」→「乙」。

どうしてこのような字体の変化があるのか、どう考えても分かりません。

しかしこれはどうも同じ音を持つ別な字の字体を借りているようです。

意はピンインでは「yi」(第四声)で、乙はピンインでは同じく「yi」(第三声)。

四声は異なるものの、音が同じなので「乙」の字体を借用したのではないかと思われます。

9.兰

漢数字の三に冠を付けたみたいな字体ですが、数字の三とは全く関係ありません。

ある植物(草花)を意味する漢字ですが、見当付かないですよね。

正解は「蘭」です。

元の漢字と比べた時、草冠の面影はあるものの、それ以外は元の字体を感じられず、推測できないですね。略しすぎで、やばいって感じすらあります。

蘭の字体には、蘭と言う植物が群がって並んで咲くことから生じた謂れがありますが、もしかしたら、そのような意味からこの字体が生まれたのかも知れませんね。

10.习

この字はどこかで見たことあるような字体ですね。ある漢字の最初の3画で筆記されています。

正解は「習」です。

思い切って省略したって感じで、言われれば分かるけど、言われるまでは元の漢字が推測しにくいですね。

簡略化するとは言え、ここまで略すとは、思い切ったことをするものです。羽の簡体字かとも思ってしまいます。

ちなみに、この漢字を使った熟語には「习惯」がありますが、これは日本語の習慣に相当します。

【あわせて読みたい】中国語辞書なら圧倒的に電子辞書が便利!特にCASIOの中国語モデルは絶対おすすめ

11.识

この字は、他の簡体字から推測して「言べん」ってことは分かるかと思いますが、旁(つくり)に相当する「只」の部分が何であったのか分かりにくいですね。

正解は「識」です。

なぜだか理由は不明ですが、識という字が成立する過程で、識の中にある「音」の代わりに「口」という字が使われていたことがあり、そこから生まれたのかも知れません。

12.个

この字はいったい何でしょうか。介にも見えますが違います。ありそうでなさそうな字体です。

正解は「個」です。

一個、二個…と物を数えますが、中国語でも同じで一个、二个…のように数えます。

では何で個が个になるのって感じですが、これは元の字がそもそも違うんですね。

実は、个は日本ではあまり使われませんが、日本語の漢字として存在しています。

昔はものを数える時には个を用いていましたが、いつしかその字の代わりに個が使われるようになりました。

しかし簡体字が発案される段階で、旧来からの个を用いるようになりました。

13.义

「何だ!この字は!」と言う感じです。これは全く推測できません。理解もできません。想像もできません。

正解は「義」です。

どうしたら義が义になるのか、説明のしようがありません。

この漢字には、本当にびっくりさせられますね。

「このような字体にしよう」と単に決めたのではないでしょうか。

「義」は筆記を簡単にするために「义」という字体にする、と一度決めてしまえば、自ずと「儀」は「仪」に、「議」は「议」になるでしょうから、多くの字を大幅に簡略化できるってことなのでしょう。

14.无

この字は何でしょう。日本の漢字でも使われることがあるので、知っている人もいるかも知れません。

正解は「無」です。

実は无は、無いことを意味する漢字のひとつで、無の字の古文異体字とも言われています。

日本語でも通常は使われませんが、日本の漢字としてきちんと存在しています。

无は無よりも筆記が簡単だということで、無の代わりに无を使うようにしたのでしょう。

ちなみに、ひらがなの「ん」は漢字の「无」から生まれたと言われています。

15.买

これは、さっき似たような字が出てきましたね。そう、头です。

これは頭の簡体字でしたから頭に関係しているのかと思いきや。全く関係ないですね。

正解は「買」です。

これも理解不能です。頁と貝は字体が似ていますから、同じ头の字体を持つようになったのでしょう。

でも、どうしたらこうなるのか理解できません。

そもそも簡体字と言いながら、この字の場合はあまり簡略になっていない気がします。

以上、わかりにくい簡体字15選をまとめてみましたが、如何でしたか。

中には、「ちょっと省略しすぎで分からない、読めないよ!」などと思った漢字もあったかも知れません。

いずれにせよ、色んな漢字があっておもしろいと感じて貰えたのではないでしょうか。

後から追加した簡体字15選

さて、この記事ですが、割と読まれているようですし、追加して欲しいと言うコメントも頂きました。

そこで今回、追記することにし、新たな15選を加え、合計30選としてまとめ直すことにしました。

では、追加した15個の簡体字をお楽しみ下さい!!

16.丰

まずは、この漢字。

手に似ていますが違います。

羊にも似ていますがこれも違います。

三に縦棒をプラスとは、さっぱり分かりません。

正解は「豊」です。

えっ?あり得ない!そう思ったハズです。

丰と豊。結びつかないですよね。

でもきちんと理由があるんです。

豊には豐という旧字があり、丰は豐の字体に含まれる一部なんですね。

ちなみに丰富は、日本語で豊富のことです。

それにしても丰とは凄い簡略化。

なるべく省略したい気持ちは分かりますが、「いくらなんでもやりすぎだろ!」

そんな感じすらします。

17.业

では、お次。これは何でしょうか?

どっかで見たことあるような・・・。

正解は「業」です。

業の最初の5画を用いてできた漢字ですね。

でもさすがに、無理に縦長に字を伸ばしている感じで、文字として美しくないですね。

漢字ってある意味では芸術だと思いますが、ちょっとこれは正直ださいです。

18.兴

さて、この字は何でしょうか。

数字の六にも似てますが関係ありません。

正解は「興」です。

何とも凄い省略の仕方です。

どうやら興の上部の筆記を思い切り簡略化した結果のようです。

興を超速記で書けば、何となく兴に似た漢字になりそうですから、少しは理解できます。

19.仆

おーっと。すごい字が出てきました。

なにこれ???

糸(イト)では無いですよ。カタカナの「イ」や「ト」とは無関係です。

正解は「僕」です。

ニンベンがそのまま残っているのは理解できますが、菐がトになるってやり過ぎ!

日本人から見たら、カタカナの「イト」ですよ。

でも実は仆って言う単独の漢字がもとからあって、僕と似たような意味を持つのです。

つまり、自然な流れで仆を使うようになったと考えるべきですね。

ちなみに、僕に似ている漢字「撲」の簡体字は扑です。

20.币

なんかすごい字が出てきました。

巾の上に「ノ」ですが、巾とは関係ありません。

正解は「幣」です。

確かに幣の面影はありますが、予測不能な字ですね。

最後の巾だけ残して、残りは「ノ」の一画に省略ですからすごい略です。

【あわせて読みたい】私が中国語を学ぶキッカケになった中国語学習の意義の大きさ

21.乐

さて、この漢字はなんでしょう。

禾に似ていますが違います。

東の簡体字である东にも似ていますが、無関係です。

正解は「楽」です。

下部の「木」が「ホ」になっているので似てはいますが、どうしてこうなったのか理由がよく分かりませんね。(恐らく筆記の仕方の違いだけ)

簡体字の成り立ちは不明ですが、この字形は個人的にかっこいいと思います。

ちなみに、音乐とは音楽のことです。

22.庆

次はこの字です。

まだれ(麻垂れ)”广”を持つ漢字であることは想像できますが、候補が多すぎて難しいです。

康、庵、座、鹿・・・、いくらでもあります。

正解は「慶」です。

慶の广の中身が大ですから、大胆な省略です。

筆記を大幅に略した文字なのでしょう。

23.术

なんか凄い字が登場しました。

木(き)に似ていますが、右上に点が付いています。

どっかで見たことがあるような無いような…。

正解は「術」です。

これもまた随分と思い切った省略をしたものですね。

術は、朮(じゅつ)と行が組み合わさって生まれた漢字ですが、このうち行をそのまま略してしまうんですから凄いですね。

結果として、朮と术と術(簡体字から見て旧字)を同一視する側面があるようです。

ちなみに日本語の技術、芸術、美術は、簡体字では技术、艺术、美术となります。

24.杰

またまた、見慣れない変な字が登場です。

上部に”木”があるから李などでしょうか。

下部は灬(れっか)ですから、灬を持つ字でしょうか。

魚、照、無、蕉、熟、熊などなどたくさんありますが、ピンとくる漢字はありません。

正解は「傑」です。

えっ?どう見ても結びつかない。

そう思うのも無理ありません。

実は、杰は日本語の漢字にもあって、傑の異体字に相当するのです。

異体字だから筆記が簡単な方を採用する。それだけのことのようです。

25.众

これはまた変わった字形の漢字ですね。

なんか人がいっぱいいるみたいな。

人がいっぱいいると言えば、大衆、群衆や民衆なんて言葉があります。

あれっ!3つの言葉とも衆が含まれている!!

そうです。

正解は「衆」です。

衆は、太陽(ここでは血)の下(もと)に3人の人がいる様子を表す漢字で、異体字に眾があります。

この異体字「眾」の上部(罒)を取り除いて3人の人を表す字形にした漢字が众です。

听众は聴衆のこと。观众は観衆のことです。

ちなみに众は、同じ漢字が3つ合わさって構成された字です。この種の漢字には、品、晶、焱などがありますが、実際はもっとたくさんあります。

26.导

日本にもありそうな漢字ですが見たことないですね。(実際にありません)

巳と寸の2字が組み合わさっているので、関係ありそうな感じですが関係ありません。

正解は「導」です。

なぜこうなったのか、正直よく分かりません。

たぶん「道」の筆記が「巳」のようになるってことでしょう。

草書体だとかなり略した筆さばきになるでしょうからね。

27.历

またまたインパクトのある漢字が出てきましたね。

厂(雁垂れ)に力ですからシンプルですね。

雁垂れの漢字は原、厚、辰、圧…。

たくさんありますから、それらの内のいずれかなのでしょう。

正解は「歴」です。

でも、なんで”力”なの?そんな感じがしますよね。

厂の中が力になるのは、筆記や字体の上からは考えにくいと思います。

恐らく、歴の発音がlìで力の発音もlìと四声を含めて全く同じであることから、同じ音を持つ力を用いて表現したのでしょう。

「字形と無関係な字を使うなんて!!」と文句を言いたくもなるかも知れません。

でも、日本人も凄いことやってますよ。例えば、慶應義塾大学ってあるじゃないですか。

慶應が共に广(まだれ)であることから、それぞれの广の中にローマ字のK(ケイ)とローマ字のO(オー)を入れて

广K广O義塾大学(実際のKOはそれぞれの广の内部に記述)なんて記述することがあります。(実際、よく使われます)

こっちの方が、やりすぎって感じです。

28.宁

どことなく記号みたいな字です。

宀(うかんむり)ですから、元の字もうかんむりなのでしょう。

正解は「寧」です。

言われてみればなるほどって感じですね。

寧は、「宀」+「心」+「罒」+「丁」ですから、このうち最初の「宀」と最後の「丁」で構成したってことですね。

単純な発想ですが、結果としてとても簡単な字になっています。

29.节

これもまた随分と省略した字ですね。

草冠(くさかんむり)に卩ですから、草冠を持つなんらかの字が略された感じがします。

でも違います。

正解は「節」です。

節は、竹と即が組み合わさってできていますが、竹の筆記が略されて草冠になり、即の左側が省略されて卩になったと考えれば理解できます。

节の下部は、卩とは少し違い令の下部と同じ字形ですが、これは単なる筆記上で生じた差異と言えるでしょう。

30.权

ありそうでなさそうな字が出てきました。

木(き)へんなので、候補はたくさんありそうです。

極、格、梅、械、栃、板、柄、様…。

多すぎて推測が難しいですね。

似ているから板でしょうか。実は違います。

正解は「権」です。

どうして権の右側が又になってしまうのか、理解できません。

成り立ちに理由はあるのでしょうが、とにかく権の簡体字は权なのです。

実際、同じ字形である、観は观に、勧は劝になっていますから、何かしら共通の理由があるのでしょう。

分かりにくい簡体字1530選。

如何でしたか。

もっとたくさん興味深い字があるのですが、数が多いので挙げきれませんでした。

将来、もしかしたら、また加筆するかも知れません。

コメント

16個目に「豊」も是非!

ご要望ありがとうございます。

時間を見て追加したいと思います。